Reflexão sobre estes Mais Sombrios Dias de COVID-19 e do Estranho Mundo que nos Aguarda

«Sei pensar, sei esperar, sei jejuar» _ assim respondeu Siddhartha ao mercador Kamaswami quando procurava uma ocupação após três anos passados a viver e a deambular pelo mundo na companhia dos Samanas, completamente desprovido de bens, como um bom Samana, e era interrogado sobre o que sabia fazer _ tal como nos diz Hermann Hesse no seu famoso conto homónimo.

Muito sábias e avisadas palavras as de Siddhartha, sem dúvida _ sobretudo nestes mais difíceis e sombrios dias de COVID-19 em que ninguém sabe já bem a quantas anda e, pior ainda, quanto verdadeiramente a todos aguarda, tanto mais quanto, entretanto, o que vemos e assistimos é ao mundo e, em particular, ao Ocidente, ser como que possuído por uma espécie de terror pânico de fim-do-mundo tão estranho e incompreensível quanto, aparentemente, sem grande justificação.

Dir-se-á até tão mais estranho e incompreensível quanto esse mesmo «terror pânico» não está senão a conduzir este mesmo nosso mundo e, muito em particular, este outrora nosso Ocidente, a uma tão disruptiva quanto devastadora destruição, ou mesmo a um ainda mais surpreendente incompreensível suicídio, havendo todavia pouco que pareçam dar verdadeira importância a tal facto.

Percebendo-se já que os tempos que aí vêm serão de dificuldade e escassez, sendo importante, por conseguinte, sempre saber jejuar, como mais ainda, pensar, para que o desespero não se instale e razões de esperança em melhores dias sempre persistam de forma a não entrarmos numa espiral depressiva que nos leve a todos também a uma espécie de sacrificial imolação colectiva, ao fim da Civilização tal qual a concebemos e a soubemos afirmar.

No actual ambiente é, porém, difícil não pensar senão apenas no danado COVID-19 que, ainda relativamente desconhecido, ainda sem terapia provadamente eficaz nem, muito menos, vacina, se transformou, de súbito, numa espécie de tão radical e implacável quanto absoluto elemento absorvente da mente, uma vez todos indiscriminada e inapelavelmente ameaçar de forma mortal.

Pode-se compreender.

Mesmo que se saiba já, como quase desde início, não possuir o COVID-19 um grau de letalidade equivalente a uma Peste Negra, a uma Pneumónica, um Ébola ou mesmo a um SARS, sendo ainda impossível quantificar com perfeito rigor a exacta magnitude da respectiva mobilidade mas crendo-se, todavia, ameaçadoramente elevada, compreende-se a angústia.

Para além disso, atendendo à facilidade de propagação e à vertiginosa velocidade de contágio, quase sem par, como é vulgarmente difundido, transmitindo-se, inclusive, antes mesmo que o seu portador tenha tido qualquer manifestação mínima de qualquer mais leve sintoma e, por consequência, de possuir sequer mínima consciência de se encontrar infectado, ainda melhor se compreende, de facto, esse temor e a intranquilidade gerada, assim como a subsequentemente reacção política, tanto na Europa, como entre nós e um pouco, de resto, em quase em todo o mundo, que, de uma certa desvalorização inicial passou à assunção de medidas extremas quase num ápice, muito à semelhança de quanto seguido na Ásia onde, mais familiarizados com este tipo de epidemias, ou mesmo pandemias, desde há muito que possuem já devidamente estipulados os necessários procedimentos a seguir e que sabem rapidamente implantar com a característica autoridade e habitual determinação que lhes são próprias.

Compreensível, e tão mais compreensível quanto, imaginando-se já o Homem «dono e senhor da natureza», como Descartes preceituava e a Modernidade sempre acreditou assim ser, descobrir-se, afinal, tão vulnerável quanto relativamente impotente perante uma tão elementar, invisível e tão infinitamente pequena cousa como um simples vírus, não é também de somenos.

Como não entender tudo isso como intolerável afronta, ultrajante humilhação ao seu mais fáustico orgulho, depois de ter construído já um novo mundo técnico-científico tão perfeitamente predizível, esquadrinhadamente planeado, perfeitamente determinado, ver-se agora perante uma situação que quase inteiramente escapa ao seu mais apertado controlo e não se encontra longe mesmo de quase totalmente o ultrapassar?

Como não só gerar profunda perplexidade, tumultuosa dissonância cognitiva mesmo, ver-se agora o Homem tão súbita quantoestrondosamente exposto de novo à fraqueza do único domínio que não conseguiu verdadeiramente conquistar, como a Senhoria da Morte?

Evidentemente, numa Era em que a morte se tornou no grande tabu, no grande interdito, como notavelmente descrito por Philippe Ariés no seu mais célebre livro, «Ensaio sobre a História da Morte no Ocidente, da Idade Média aos nossos Dias», e em que todos devemos «desaparecer pianíssimo, como que em bicos dos pés», como diria também Jankélévitch, assistir, de repente, a uma tão inopinada quanto patente omnipresença da Velha Senhora, subtraindo-se a todo o mais magno «poder clínico» da actualidade, não pode deixar de ser, no mínimo, realmente perturbador.

Perturbador, sem dúvida, e tão mais perturbador quanto, entretanto, expostos também aos mais aterradores vaticínios apresentados por matemáticos, estatísticos, epidemiólogos, virologistas e outros especialistas, se afigura mesmo só podermos estar ainda aqui, neste preciso momento, ocorrendo quanto o Presidente da República veio a classificar como «verdadeiro milagre».

Será mesmo assim?

Não é fácil decidir.

Perante a constante apresentação dos mais assustadores números resultantes das ainda mais terríveis projecções estabelecidas de acordo com as mais estritas regras das mais científicas e sofisticadas curvas exponenciais, logarítmicas, de regressão polinominal e tantos outros mais esotéricos cálculos estatísticos, para uma simples pobre alma de Deus, não é fácil, de facto, decidir perante tanta complexidade de forma a tentar manter alguma sanidade mental.

Será que olhar para a realidade mesma, mais do que para as ditas curvas e mais assustadoras projecções, pode ajudar?

Olhar mesmo para a realidade?

E o que nos diz, ou pode dizer, a realidade?

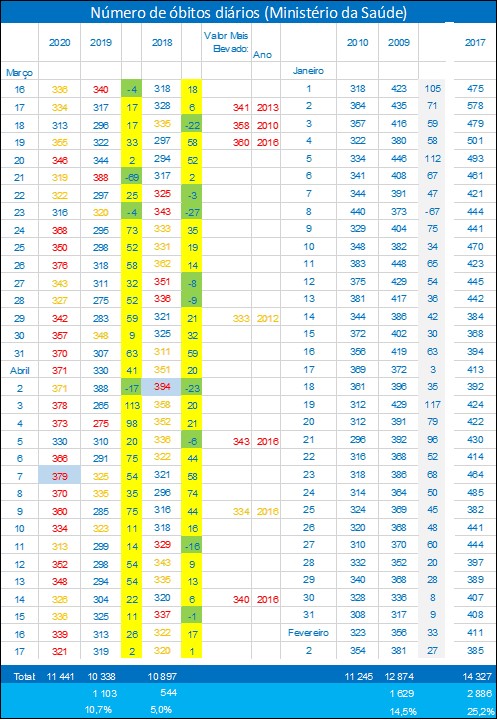

Recorrendo ao próprio Ministério da Saúde (https://evm.min-saude.pt/) e às estatísticas relativas ao número diário de óbitos verificados em Portugal desde o Janeiro de 2009, analisando o período de 16 de Março de 2020 a 17 de Abril de 2020, ou seja, desde a data do primeiro óbito registado em Portugal devido ao COVID-19, até Sexta-feira dia 17, quando passava praticamente um mês também desde a instauração do primeiro Estado de Emergência, torna-se desde logo evidente ser o valor diário do número de óbitos consistentemente o mais elevado, ou o segundo mais elevado, não apenas em relação aos dois anos imediatamente anteriores como, salvo as raras excepções assinaladas, para toda a série temporal registada.

Comparando o período em análise de 2020 com iguais períodos dos dois anos imediatamente precedentes, 2019 e 2018, constata-se também, com facilidade, ter havido, de facto, aumento do valor total do número de mortes, independentemente de ser devido ao CVID-19 ou não, que atinge um diferencial de mais cerca de 10,7% de ocorrências fatais em relação a 2019 e de 5% em relação a 2018.

Se um aumento de 5% em relação a 2018 não parece particularmente significativo, já um aumento de 10,7% em relação a 2019 possa assim não ser entendido.

Já lá iremos.

Entretanto_ temendo-se, após a eclosão do surto do COVID-19, um possível pico no valor do número diário de mortes, eventualmente até para além do sustentável, como chegou mesmo, inclusive, a ser vaticinado, _ voltando a analisar o mesmo período de 16 de Março a 17 de Abril para os três referidos anos, 2018, 2019 e 2020, o que se verifica, porém, é não só tal insustentável pico ou escalada no valor diário do número de mortes nunca ter, felizmente, ocorrido, como o dia com mais elevado número de óbitos em todos esses períodos, não ter sucedido sequer em 2020, mas a 2 de Abril de 2018, quando se verificaram, num só dia, 394 óbitos, tendo o valor mais elevado sido atingido em 2020, com 379 casos, inferior em 15 ao valor verificado a 7 de Abril de 2018.

Dir-se-á um pormenor, por certo, mas, até agora, mesmo depois da eclosão do surto, ainda não surgiu, felizmente, nenhuma hecatombe como chegou a ser anunciado vir, quase inevitavelmente, a suceder.

Mesmo tendo em atenção assistimos a um aumento na casa dos 10,7% no número total de mortes de 2019 para 2020, no mesmo referido período de 16 de Março a 17 de Abril, tendo em conta tal aumento corresponder, em termos absolutos, a mais 1103 óbitos, e sabendo-se ter a DGS registado apenas 657 mortes por COVID-19 nesse mesmo período em 2020, isso significa que a percentagem de crescimento de 10,7%, incluindo também outros 416 óbitos em resultado de outras diferentes causas que não já o mesmo famigerado COVID-19, reduz-se, afinal, a uns bem mais exíguos 6,5%, uma vez descontados esses mesmos casos, o que valerá também por dizer que o crescimento no número de óbitos em 2020 em exclusivo resultado da actual pandemia, se fica apenas pelos 6,5%, ou, seguindo o mesmo raciocínio, de apenas 1,1% em relação a 2018.

Não se afiguram, de facto, valores particularmente elevados, mais a mais quando, se for tido igualmente em consideração a diminuição de 599 fatalidades entre os períodos homólogos referidos de 2018 e 2019, parecerá legítimo crer, inclusive, estar-se a comparar um ano que poderá ser assumido como normal, 2018, com um ano especialmente benigno em termos de surtos virais, como terá sido efectivamente 2019, assim enviesando um pouco a perspectiva quando se procede à comparação e respectiva evolução entre 2019 e 2020.

Independentemente do interesse e importância que não deixará de ter, com certeza, um estudo mais aprofundado das causas do aumento da taxa de mortalidade em 2020 por razões que não directamente relacionadas com o COVID-19 _ estudo que teremos de deixar, naturalmente, para quem de direito _ o que se percebe facilmente também é, assumindo, de facto, 2018 como um ano mais típico do que 2019, comparando directamente 2020 com 2018, verificando-se um diferencial absoluto de mais 544 casos, perante os 657 óbitos registados em 2020 como directamente causados pelo COVID-19, talvez tal diferença seja um bom indício de a maior parte das mortes por COVD-19 não se deverem, de facto, ao COVID-19 mas essencialmente a outras patologias, tal como acima enunciado, servindo o vírus, acima de tudo, como uma espécie de catalisador das mesmas que, induzindo um mais rápido, ou mesmo fulminante desfecho, como, infelizmente, tantas vezes tem sucedido.

Também aqui as dúvidas ainda são muitas e nada é ainda certo, e menos quando, se são bem conhecidas as discrepâncias de critérios no registo da causa de morte país a país, como, em muitas situações, encontrando-se alguém infectado, é imediata a atribuição da causa de morte ao COVID-19, sem mais, não se cuidando da existência de outros eventuais problemas associados, assim como, não raro, tal atribuição só é feita se a morte ocorrer numa unidade de saúde e não quando os pacientes morrem em casa, entre outros aspectos e muitas outras discrepâncias de critério.

Em todo o caso, não deixando de assinalar e acentuar todas essas mesmas discrepâncias e as consequentes dificuldades de homogeneizar critérios e resultados, o Worlmeters, pelos dados recolhidos, aponta, todavia, para uma taxa global de óbitos em exclusiva razão de efeito directo de infecção por COVID-19, de apenas 0,9%.

Não há certezas, evidentemente, mas o que se afigura é que, em qualquer circunstância, se constitui, de facto, como uma taxa bastante diminuta _ o que não significa, não menos evidentemente também, necessária diminuta perigosidade do vírus.

Tendo-se procedido inicialmente a uma comparação entre o período de 16 de Março a 17 de Abril de 2020, por óbvias razões, naturalmente, com os períodos homólogos de 2019 e 2018, sabendo tratar-se no entanto de um período habitualmente menos susceptível a surtos virais, parecia igualmente conveniente analisar outros períodos mais susceptíveis de forma a avaliar se as diferenças anuais de valores no número de óbitos se poderiam considerar dentro do que se poderá ter como normal, ou esperado, ou se 2020, em plena crise do COVID-19, se revela, de facto, uma situação completamente inusitada.

Assim, escolhendo aleatoriamente os anos de 2009 e 2010, comparando quanto sucedeu entre Janeiro de 2009 e Janeiro de 2010, mantendo, evidentemente, equivalente amplitude temporal, logo se torna evidente, mesmo sem necessidade de muito demorada e pormenorizada análise, tanto a variação de 14,5% no número total de mortes entre ambos os períodos, superior à variação registada entre 16 de Março a 17 de Abril de 2020 e o período homólogo de 2019, consequência, bem como o número total de mortes ter sido, em Janeiro de 2009, superior em cerca de 12,5%, contabilizando um total de mais 1433 casos fatais do que os registados no período de 2020 analisado, já sob efeito da crise do COVID-19, com a diferença entre 2020 e 2010, tem vantagem para 2010, se assim se pode dizer, porque registando um menor número de fatalidades, a ficar-se no entanto por uma bem mais escassa divergência de 196 casos apenas.

Para melhor aferir, dada a amplitude da diferença verificada entre 2020 e 2009, se 2009 teria correspondido a um ano em que teria eclodido uma epidemia grave, particularmente forte e agressiva de gripe, como é normal suceder com alguma frequência, revendo a série temporal disponível na referida Página do Ministério da Saúde, logo sobressai o mês de Janeiro de 2017, com valores bem mais assustadores em relação número de óbitos do que aos registados no actual surto de COVID-19, superando mesmo, em cerca de 25,2% os valores verificados no actual surto, correspondendo assim, em termos absolutos, a mais 2886 casos, ou seja, mais 87 mortes por dia e atingindo mesmo um pico de 578 casos no dia 2 desse mesmo mês de Janeiro, muito superior, por conseguinte, ao máximo de 379 óbitos verificado do passado dia 7 do corrente mês de Abril.

O que nos dizem todos esses números?

Que concluir?

Para além se afigurar legítimo concluir que estes números parecerem corroborar integralmente quanto Maria Manuel Mota afirmava na entrevista ao Expresso do passado dia 18, ou seja, estarmos, felizmente, perante um vírus «relativamente bonzinho», por um lado, bem como, por outro, encontrarmo-nos, pelo menos até agora, longe, bem longe, de qualquer um dos mais catastróficos cenários que têm sido anunciados, tratando-se de um novo vírus e sendo o grau de informação ainda tão escasso, assim como o conhecimento do próprio vírus, tudo o mais se afigura algo relativamente prematuro.

Analisando dados divulgados pela DGS sobre o número de óbitos ocorridos por COVID-19 no período de 16 de Março a 17 de Abril de 2020, subdivididos pelos correspondentes grupos etários,

constatando não se ter verificado qualquer caso fatal abaixo dos 40 anos e 86,7% dos mesmos terem ocorrido no grupo etário acima dos 70, grupo constituído por pessoas tipicamente mais debilitadas e sofrendo já de múltiplas outras patologias, não raramente, mesmo de várias patologias graves em simultâneo, o que parece legítimo igualmente concluir é haver já também um razoável grau de conhecimento e certeza quanto aos grupos de maior risco, elemento de indiscutível importância para a correcta preparação da fase para a qual deveríamos estar á a caminhar rapidamente, ou seja, a chamada fase de desconfinamento.

Infelizmente, é pena não ser dada mais informação sobre o número total de infectados por grupo etário, de forma a tornar também possível calcular com maior rigor o grau de letalidade igualmente subdividido por grupo etário, assim como de eventuais outras patologias e morbilidades associadas a cada um dos mesmos casos, ou, no mínimo, dos casos fatais, de modo a tornar igualmente viável uma mais exacta noção do real grau de perigosidade do vírus de per se e quando associado a diferentes quadros clínicos.

Mesmo assim, ainda tudo muito ambíguo e confuso?

Inundados diariamente de informação completamente descontextualizada sobre quanto de pior se vai passando um pouco por todo o mundo, é natural não apenas que tudo se afigure ainda muito ambíguo e confuso.

Para além disso, a natural tendência, perante tais informações, para se proceder a imediata comparação com o que se passa em Portugal é quase inevitável, mas, sem dados para mais pormenorizada contextualização, sendo sabido dos diferentes critérios de registo dos casos fatais país a país e, inclusive, do próprio modo de cálculo do respectivo número de infectados, nem perfeita noção sequer do valor efectivo número de testes realizados em cada um dos mesmos países, não apenas todas as comparações tendem a ser, no mínimo, falíveis, senão mesmo, mais gravemente, completamente enganadoras, mais confundindo do que esclarecendo e não permitindo uma mais exacta e perfeita noção de quanto exactamente se passa.

Os casos típicos têm sido as comparações estabelecidas com Itália e Alemanha, deplorando sempre o caos verificado em Itália e elogiando sempre a magnífica organização Alemã, afirmando-nos bastante melhor do que Itália e menos bem do que a Alemanha.

A pressa de concluir, porém, nem sempre é boa conselheira.

No caso de Itália, André Dias, um investigador Português radicado na Noruega, lembra-nos, por exemplo, constituir-se a Lombardia, a partir de onde se espalhou o COVID-19 em Itália, pela orografia, regime de ventos dominantes e encontrar-se numa zona fortemente industrializada, não apenas como a região mais poluída da Europa mas mesmo como uma das mais poluídas do Mundo, onde existe já também, por consequência, uma enorme morbilidade pulmonar, tudo se ter agravado ao terem-se imposto fortes medidas de segurança e protecção, a par de uma inusitada concentração de todos os casos num muito reduzido número de Hospitais Centrais de Referência que reduziram muito a necessária agilidade de processos, incluindo no próprio atendimento e tratamento dos respectivos doentes, assim conduziram, em simultâneo, a uma insustentável sobrecarga dos mesmos Hospitais e respectivos serviços e, naturalmente, também à sensação de impotência e consequente pânico posteriormente gerado, como sucedeu de forma mais relevante em Bérgamo.

Com a Alemanha, o caso é exactamente o inverso.

Ninguém deixa de reconhecer ou terá, muito menos, a ousadia de negar o seu extraordinário poder de organização, bem como a sua não menos extraordinária capacidade de planeamento e, talvez mais do que tudo, a férrea disciplina de consequente execução, mas sabe-se haver, por exemplo, uma profunda discrepância de critérios no registo dos óbitos, como já referido e somos informados pelos mais diversos órgãos de comunicação, uma vez não se registarem senão os falecimentos ocorridos em hospitais ou outros centros de saúde, assim como se deixam de fora também todos os casos que, embora eventualmente contaminados ou infectados com o novo vírus, a causa de morte possa ser, ou seja, atribuída a diferente patologia, não se procedendo sequer a qualquer teste para apurar qualquer eventual contágio.

Para além disso, como alguns outros especialistas não deixam igualmente de chamar a atenção, a descentralização da rede hospitalar e demais serviços de saúde, sendo muito mais acentuada, permite também um grau de resposta que redes mais centralizadas, como a nossa ou o caso de Itália não permite.

De qualquer modo, não obstante todas as diferenças de circunstância e critérios, parece haver um certo gosto em comparar quanto se passa em Portugal com quanto se passou em Itália e na Alemanha, como se, só por si, tais números nos dissessem algo mais senão que, em termos absolutos, os números de óbitos em Itália são francamente superiores e os da Alemanha relativamente inferiores, o que, por si só, pode não só não dizer muito como ser, inclusive, real e profundamente enganador.

A que se devem tais diferenças?

Tem a Alemanha melhores meios, melhores médicos e enfermeiros do que Portugal? Portugal melhores meios, melhores médicos e enfermeiros do que Itália?

Não tem Milão os Centros Hospitalares e de Investigação mais avançados do Mundo no que respeita a doenças pulmonares e epidemiológicos do Mundo, como afirmou o investigador e pneumologista Filipe Froes numa entrevista à RTP?

Não tendo tais comparações, sem mais informação de contexto, como todos sabem, senão muito limitado alcance, porquê tão persistente insistência?…

De facto, ainda há muito desconhecimento e muito a investigar sobre o novo vírus, desde o seu comportamento e modo de actuação, até às formas de propagação, condições ambientais em que mais facilmente seja passível de se transmitir, como climáticas e de poluição, entre outras, assim como a possibilidade de eventualmente haver populações e indivíduos eventualmente mais susceptíveis ao contágio e, por consequência, à respectiva transmissão, como, inclusive, mais susceptíveis aos respectivos nefastos efeitos, sendo assim importante estudar as respectivas características, genéticas, biológicas, clínicas ou outras que oas tornam realmente mais vulneráveis, entre tantos outros possíveis factores, como a eventual, ou mesmo provável, relevância da densidade populacional, localização geográfica ou até eventual configuração urbanística, principais formas de mobilidade, hábitos alimentares e o mais que for.

No nosso caso, i.e., no caso de Portugal _ uma vez mais, quanto mais nos importa e preocupa _ por tudo quanto anteriormente exposto, já percebemos que o actual surto de COVID-19 ainda não atingiu, felizmente, a gravidade de um surto de gripe sazonal um pouco mais forte como o de 2009, tido quase como perfeitamente normal, e, muito menos, o muito mais sério e grave surto de 2017, sem que se tenha percebido então o mínimo sobressalto ou inquietação, mesmo quando a 22 de Dezembro de 2016, o valor do número diário de mortes já subia a 420 casos, a 24 a 449, a 27 a 467, e, finalmente, a 31 de Dezembro atingia já os 470, para culminar a 2 de Janeiro de 2017, com pico já referido de 578 fatalidades, data a partir da qual esses mesmos valores começaram gradualmente a declinar, mais moderadamente até ao final do mês e, mais acentuadamente, a partir do seguinte mês de Fevereiro.

O que terá manifestamente sucedido em finais de 2016 início de 2017 terá sido a eclosão um surto de uma nova e mais forte estirpe de gripe sazonal que, seguindo, apesar de tudo, um curso normal, crescendo o número de contágios num primeiro período tido como esperado, estabilizando, e começando em seguida a decrescer por um novo período tido igualmente como expectável, não terá suscitado, como, de facto, não suscitou, especial alarme, independentemente dos mais elevados valores entretanto atingidos.

Exactamente o inverso do que agora sucede, mesmo se no surto de 2016/2017 o número de óbitos diários chegou a atingir valores sistematicamente bem acima das 400 fatalidades diárias, o que se prolongou, inclusive, por algumas semanas, para além do igualmente já referido pico de 2 de Janeiro com os 578 casos, valores esses nunca atingidos uma única vez sequer no actual surto de COVID-19, poderá haver a tendência para perguntar se, não tendo então maior sobressalto, mínima inquietação ou preocupação, é agora justificado o alarme actual.

As situações dir-se-ão completamente distintas uma vez que, em 2017, se estava perante um vírus, de uma forma ou outra, mais ou menos conhecido e, hoje, a situação é encontrarmo-nos perante um vírus, como também já referido, completamente desconhecido e se o «terror pânico» se afigura excessivo, um mínimo de inquietação parece plenamente justificar-se.

Todavia, igual inquietação deveremos ter em relação ao que se poderá designar como feitiço dos números, sobretudo dos números elevados e transmitidos em absoluto, fora de qualquer contexto.

Um exemplo interessante é olharmos para os números relativos aos períodos analisados e percebendo os anos de mais forte incidência de um surto de gripe sazonal, nesses mesmos períodos, os valores atingidos superam, por vezes mesmo largamente, não só a média esperada como quanto ocorrido em anos imediatamente anteriores e posteriores, tender-se-á a generalizar e a concluir, ceteris paribus, a constituírem-se esses mesmos anos com períodos de mais elevado índice na respectiva taxa de mortalidade, como os anos a que corresponderá, no seu todo, também uma maior taxa de mortalidade anual.

Dir-se-á mesmo simples dedução à La Palice.

Ou seja, no caso, 2017, o ano com o mais severo surto de gripe sazonal da última década, atingindo 14.327 casos fatais só no mês de Janeiro e primeiros dois dias de Fevereiro, dir-se-á um ano muito mais mortífero do que 2018 ou 2019, aparentemente, o mais benigno dos três.

Todavia, recorrendo aos dados da Pordata, o que se verifica é que 2017, o ano terrível, tendo atingido um total anual de 109.758 óbitos foi, afinal, um ano muito mais benigno do que 2018, com um total anual de 113.051 óbitos, e mesmo 2109 que atingiu 111.793 óbitos, o mesmo sucedendo, de resto, entre 2009 e 2010, em que o valor de 104.434 óbitos verificados ao longo do ano de 2009 é inferior aos 105.954 óbitos verificados no ano seguinte, embora o grau mais letal do respectivo surto de gripe sazonal fizesse supor, com muito forte probabilidade, exactamente o inverso.

O que pode explicar ou que significam exactamente tais discrepâncias não sabemos dizer e deixamos para quem de direito, para os respectivos especialistas, os devidos esclarecimentos, mas, em todo o caso, afigura-se legítimo conjecturar se, tanto nos surtos de crise sazonal como na actual crise do COVID-19, o que tende a verificar-se não será, acima de tudo, infelizmente, numa grande maioria de casos, a uma antecipação dos mesmos óbitos, induzida pelos respectivos vírus e consequente infecção, mas que, de uma forma ou outra, tenderiam sempre a ocorrer a breve prazo, não influenciando assim, decisivamente, as respectivas taxas anuais de mortalidade.

Não se pretende com isto desvalorizar a situação, evidentemente, mas, pela simultaneidade de ocorrências num mais curto período de tempo e o consequente mais elevado número de casos não deixar nunca de impressionar, não se pode também esquecer outra consequência menos visível mas não menos terrível, sobretudo na presente situação, como seja a de todas os casos em que, pela disrupção causada nos serviços hospitalares, ao sofrerem um inevitável adiamento na necessária prossecução dos respectivos tratamentos, os efeitos de tal disrupção, talvez sem consequências imediatas, não deixarão de se fazer sentir contudo, de forma mais oculta, é certo, mas não menos trágica, infelizmente, mais tarde, eventualmente até mesmo só nos anos seguintes, assim como chamar a atenção para o perigo do enviesamento de perspectiva que o feitiço dos grande números sempre podem, ou tendem mesmo, a provocar.

Insiste-se, somando a tudo isso as notícias que nos vão chegando do resto do mundo, mais se acentua e justifica, com certeza, uma avisada inquietação e concomitante ponderada atenção a tudo quanto se passa, sem dúvida.

No entanto, impossível não voltar a acentuar também o perigo dos números chegados de forma um pouco avulsa e, na maioria dos casos, sem mínima informação de contexto.

Mesmo em relação a Portugal e a uma possível comparação com os nossas mais próximos pares na União Europeia, a situação não é muito diferente.

Por exemplo, recorrendo aos dados do Euromomo que nos dá, entre outros, os valores do número de óbitos agregados por semana de 20 nações da União Europeia, entre as quais se conta a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça, bem ainda como o Reino Unido, o que logo se destaca é, naturalmente, o pico verificado na 14ª semana de 2020, correspondente à semana de 29 de Fevereiro a 4 de Março, em que se registaram exactamente 86.380 óbitos, ou seja, um valor em acentuado contraste com os 52.872 óbitos verificados na mesma semana em 2019 e os 55.446 de verificados em 2018, o que não deixa de representar um aumento na ordem dos 63,4%, ou mais 33.508 óbitos, no primeiro caso, assim como um aumento na ordem dos 55,8%, ou mais 30.934 casos, no segundo.

Valores expressivos, sem dúvida _ e tanto mais quanto o mesmo Euromomo não deixa também de apresentar o excesso verificado nessa mesma semana de 2020, ou seja, entre quanto expectável e realmente verificado, cifrado num valor de mais 33.732 mortes.

Assim, em bruto, o elevado número de casos não deixa de impressionar, com certeza.

Contudo, procedendo a um exercício equivalente ao anteriormente realizado para Portugal, comparando os números do pico da semana 14 de 2020, já sob pleno efeito da pandemia de COVID-19, não com as homólogas semanas de 2019 e 2018, mas com o pico de 70.665 verificado 2ª semana de Janeiro de 2017, à semelhança do sucedido entre nós, logo vemos o mais impressivo aumento de 63,4% verificado de 2019 para 2020, descer para uns bem mais modestos 22,2%, ou seja, de um diferencial de mais 33.732 casos fatais para menos de metade, ou mais exactamente, para somente 15.715.

Ainda expressivo, sem dúvida, mas tendo em atenção tratar-se de um aumento de 15.715 casos para um universo populacional de 434,7 milhões de pessoas, talvez a perspectiva seja levemente diferente e tudo se afigure um pouco menos trágico, embora não deixe de representar sempre, ao contrário do que se passou em Portugal, a um aumento do número total de casos e poder indiciar que algo de extraordinário estará, de facto, a ocorrer em 2020, não sendo assim o COVID-19, eventualmente, tão «bonzinho» quanto gostaríamos que realmente fosse, mesmo que não se revele, apesar de tudo, tão «mauzinho» quanto mais temido e como tão insistentemente vaticinado foi real e verdadeiramente vir a ser.

Compreenda-se: a uma escala mais imediatamente perceptível, era como se, tomando Portugal como referência, se estivesse a falar de um aumento de 384 óbitos, como se, na pior semana da actual crise de COVID-19 em que ocorreram 2.559 óbitos, somados os tais mais 384 casos, o número total não tivesse sido de 2.559 mas de 2.943 óbitos.

Números mais pesados, sem dúvida, mas ainda assim representando apenas uma redução de cerca de 45% no diferencial em relação aos valores atingidos na pior semana de Janeiro de 2017, com 3.408 casos mortais, e a pior semana da actual crise de COVID-19, com os tais 2.559, descendo essa diferença de 849 casos para apenas 464.

Ou seja, em absoluto, sem contexto, é fácil os números tenderem a distorcer também a nossa mais correcta percepção da verdadeira realidade dos factos.

Entretanto, será, com certeza, importante procurar compreender melhor as exactas razões do aumento do número de óbitos por essa Europa fora, assim como perceber até que ponto esse aumento de verificou de forma relativamente homogénea ou, pelo contrário, ocorreu de modo mais concentrado em determinados países, ou mesmo predominantemente em determinadas regiões, com possibilidade de melhor caracterizar cada uma das respectivos ambientes, sob todos os mais diversos aspectos, assim como as condições dos respectivos infectados, para melhor compreender também o exacto comportamento e perigosidade do novo COVID-19, mas isso será tarefa que temos, naturalmente, de deixar a outros.

Por outro lado, para melhor avaliar os reais efeitos do actual surto nas taxas anuais de mortalidade, também será interessante voltar a analisar os mesmo dados em Setembro, antes de uma qualquer possível segunda vaga, de forma a perceber se o diferencial agora verificado em relação a anos anteriores se mantém, assim permitindo determinar também mais rigorosamente o seu grau de incidência catalisadora que, não sendo menos trágico em termos individuais, poderá dar esperança de o tornar mais facilmente controlável, sobretudo em relação à suposta segunda vaga que, afirmam os especialistas, irá, quase inevitavelmente, surgir em Outubro ou Novembro próximos.

Para além disso, dadas as mutações que este tipo de Coronavírus sempre constantemente sofrem, como afirmam igualmente os especialistas, não se podendo predizer com rigor as exactas características que irá assumir o próximo surto, apesar de se poder esperar a descoberta de um tratamento eficaz mas não se afigurando plausível a existência de uma vacina, ainda por cima, distribuída, não deixará de ser importante poder confirmar então também se, como «lição aprendida», diferentes estratégias seguidas por outros países, como a Suécia ou a Holanda, foram, afinal, as estratégias mais adequadas ou não.

Com tudo isto, insiste-se ainda uma vez mais, não se pretende desvalorizar nada, bem pelo contrário, entende-se mesmo que, não manter e seguir, nas actuais circunstâncias excepcionais, alguns dos mais elementares preceitos de bom-senso e prudente precaução perante um novo vírus cujas características permanecem em tantos aspectos tão desconhecidas seria, com certeza, não só leviano e precipitado como, talvez até, irresponsabilidade _ e tanto mais quanto, enquanto não se tornar endémico, a possibilidade de uma nova, súbita e abruta simultaneidade de casos, ou seja, de novas infecções, com todas as inerentes consequências, permanece, naturalmente, muito elevada.

Todavia, se, por tudo quanto exposto, o «terror pânico» entretanto instalado não deixou de se afigurar, sobretudo depois da primeira fase ou período de Estado de Emergência, excessivo, extemporâneo e até mesmo completamente absurdo, o que se compreende também é que, independentemente, em parte, da sua génese mais ou menos inconsciente e até mesmo talvez mais inocente, fruto, eventualmente, mais de um ainda muito ingénuo orgulho científico tipicamente Iluminista do que de qualquer mais consciente e obscuro propósito, percebendo-se como não deixou também activamente instigado, o que igualmente se compreende é o mesmo «terror pânico» servir também, na perfeição, a persecução de interesses políticos, esses, sim, bem mais sinistros e obscuros e, mais grave ainda, completamente contrários aos interesses de Portugal.

À semelhança do comentário de um Almirante da Marinha Portuguesa, proferido há já um bom par de anos, salientando nunca deixar de o espantar, surpreender, e preocupar ver quanto as novas gerações de comandantes de navio mais fácil e rapidamente confiavam nos mais sofisticados sistemas tecnológicos de ajuda à navegação a bordo do que decidiam por sua própria iniciativa, de acordo com capacidade de entender e adequadamente interpretar os sinais da realidade que sempre a todos nos cerca, também hoje a tendência é para crermos sempre mais nos modelos que nos dizem o que a realidade é do que, estranhamente, confiarmos na própria realidade _ e se a realidade não se conforma com o modelo, como se costuma dizer, tanto pior para a realidade.

À primeira vista poderá parecer apenas um pormenor engraçado, parte da tal mais ingénua herança Iluminista, a fazer sorrir do que a gerar qualquer mais séria preocupação, mas, infelizmente, é bem mais grave e profundo do que isso.

Procurando sintetizar quanto exigiria talvez uma longa explicação, o que se passa é o seguinte: partindo o Iluminismo e consequente Idealismo Moderno do preconceito da necessidade de depurar a Inteligência das emoções e paixões próprias do homem de forma a tornar possível atingir um conhecimento dito objectivo da realidade, o que os instrumentos, cada vez mais sofisticados e sempre continuamente mais aperfeiçoados pela técnica, nascida como um dos mais notáveis frutos do próprio desenvolvimento da correspondente Ciência Moderna, permitindo agora ver progressivamente não só o mais longínquo mas também ver o infinitamente mais pequeno, transformando a própria Ciência, pouco a pouco, na mais idolatrada Tecnologia, sobretudo a partir das ciências da computação, cibernética ou informática, a Máquina, em sentido lato, passou a adquirir um prestígio quase intocável, único e sem par.

De tal forma que, não surpreendendo já o fascínio efectivamente exercidos hoje pela Máquina e pelos respectivos Modelos sobre o Homem, em parte compreensível pelos benefícios que indiscutivelmente também trouxeram, se chegou todavia a ponto de se assumir as representações da realidade proporcionadas por uma e outros, Máquina e Modelos, entendendo-se mesmo, uma vez perdida ou já esquecida a mais medieval noção de Intelecto, ser a dita Inteligência Artificial bem mais real e verdadeira que toda a Inteligência dita Humana, descida, agora também, a uma mera questão de Humana virtude Emocional ou, para não ferir susceptibilidades e não ofender ninguém, Inteligência Emocional, atribuindo-se, no fundo, à Máquina a verdadeira Inteligência, para o Homem, as Emoções e as Paixões.

Terão sido as previsões exageradas?

Possivelmente.

Todavia, sendo sempre possível argumentar não ter vindo a realidade a confirmar o pior cenário apenas porque a pronta, determinada e radical acção política, como a imposição do Estado de Emergência, impediu assim ter sucedido, sendo agora, ex post facto, impossível provar com absoluta certeza qualquer outra hipótese, logo se dirá também que, discutir, neste momento, se as referidas previsões foram ou não exageradas e, tendo sido exageradas, saber se directamente responsáveis ou não, em grande medida, pelo actual estado de «terror pânico» a que se chegou, não só se dirá totalmente irrelevante como tão inoportuna ou mesma inapropriada bizantinice _ e tanto mais quanto, na verdade, respeitando as previsões mais à evolução e propagação do número de infectados, sendo sempre impossível determinar quanto casos verdadeiramente há, ou houve, uma vez tal cálculo também se encontrar completamente dependente do número de testes realizados, que só concretizados nas situações de mais fortes sintomas e, por consequência, de maior probabilidade de virem a revelar-se positivos, escapando sempre os mais leves ou simplesmente assintomáticos, no final, a tese segundo a qual, se tivesse acontecido o pior, como previsto, sempre poderia ter sucedido, sai sempre reforçada.

E mais do que isso, perante tão graves riscos, afinal, a pergunta decisiva não é tão só e apenas esta: que importa mais, salvar vidas ou acertar nas estatísticas?

E em tão difíceis dias como os actuais, de pandemia de COVID-19 à solta, não será sempre mais perdoável pecar por excesso do que, eventualmente, vir a falhar por defeito e perder vidas?

Tem a vida humana preço?

Será legítimo colocar em risco a vida de quem quer que seja, seja em nome de que razão for, como, sobretudo, de uma qualquer mais economicista ou neoliberal preocupação, como, por definição, sempre assim se dirá em relação a quem, de uma forma ou outra, contesta o real risco e maior perigosidade do novo vírus e a excepcionalidade de tão crítico momento?

Finalidade para Termos Chegado ao «Terror Pânico» a Que Chegámos

Sabendo ser a causa final a primeira das causas, não temos por obrigação começar por nos interrogarmos sobre quanto pode servir um «terror pânico» e averiguar se, nesta circunstância, se aplica e a quem serve também?

Como é manifestamente evidente, tem o «terror pânico» a singular característica de resultar sempre, por um lado, de um exacerbar compulsivo dos mais irracionais, profundos e arquetípicos medos e receios, assim como, quanto mais compulsivamente possuído por esses mesmos mais irracionais, profundos e arquetípicos medos e receios, mais tende, por outro, a mais os exacerbar numa crescente espiral emocional de inconsciente projecção, num processo tendencialmente sem fim.

Resultando o «terror pânico» de quanto descrito e funcionando sempre como uma espécie de quase absoluto elemento absorvente da mente, como já referido também, impossível não ter como efeito conduzir uma igualmente crescente dificuldade de reflexão sempre tendente, por sua vez, a levar a uma inevitável aniquilação da individualidade e, por fim, com a aniquilação da individualidade, à ataraxia e a uma não menos inevitável anónima fusão emocional com a multidão que, hoje, tudo e todos domina.

Se a perspectiva do tumulto de uma multidão tem sempre algo de assustador, tanto por quanto de irracional sempre comporta como por todos os actos que cada um está disposto a cometer quando actuando no seio da mesma multidão e a que nunca ousariam isoladamente abalançar-se, não se veja sempre a multidão, como já notava Le Bon em 1907 no seu magnífico livro, exactamente intitulado «Psicologia das Multidões», como algo puramente negativo porque é a multidão e a correspondente psicologia que abre também a possibilidade a muitos outros actos de gloriosa bravura como, por exemplo, a dos exércitos que combatem heroicamente e sem descanso, até ao último homem se necessário for, em defesa da sua Pátria.

Conduzindo-se sempre pela emoção e sendo sempre conduzidas pela emoção, as multidões são capazes do pior e do melhor, sabemo-lo, mas quanto verdadeiramente aqui importa salientar não é quanto as multidões podem ou não realizar mas, acima de tudo, caracterizar a atitude mental da multidões e que faz que uma multidão seja e se comporte como tal, como, por exemplo, o esmagador predomínio da superior importância do sentimento colectivo sobre qualquer perspectiva mais individual, logo condenada, de resto, como puro negativo, ou mesmo não mais que miserável puro individualismo.

Não se entenda a multidão apenas como um largo aglomerado de pessoas mas, acima de tudo, como uma atitude mental que, independentemente do isolamento físico de cada um, todos, porém, congrega numa mesma espécie de unidade psicológica.

Por isso mesmo, menos dadas também à reflexão, as multidões afirmam-se, no entanto, particularmente aptas à acção, numa unidade de acto e homogeneidade psicológica sempre surpreendente e que justificará talvez poder falar-se mesmo, nessas circunstâncias, da emergência de uma verdadeira alma colectiva em que o inconsciente sempre predomina também e os mais primitivos arquétipos exercem um efeito numinoso sem par.

Mergulhados na multidão, o sentido da verdadeira individualidade de cada um tende naturalmente a anular-se, e, confundindo-se agora todos no todo da mesma multidão, transfigurada já numa espécie de transcendente ente, movendo-se por si mesma, autonomamente e, dir-se-á, «vontade própria», e cada um, ao deixar-se identificar e subsumir-se ao mesmo todo e à mais abstracta personificação desse mesmo transcendente ente, sentindo-se penetrado pelo sentimento de uma força invencível e todo-poderosa que, sempre em busca de realização de um colectivo ideal emocional abstracto, passível de só colectivamente ser efectivamente atingido, será quanto lhe permitirá alcançar feitos que, individualmente, penas por si mesmo e de motu próprio, nunca ousaria abalançar-se.

Assim não surpreenderá já muito também que, dado o predomínio do interesse geral como uma das mais vincadas características da atitude mental inerente à multidão, a actual insistência na tão abstracta quanto emocional e puramente sentimental afirmação de não ter preço a vida humana, parecendo com isso tudo o mais se justificar ou encontrar-se, inteiramente e desde logo, plenamente justificado, como tampouco surpreenderá nestes novos dias de tão intensa e sincera afectividade, assistirmos agora também a uma espécie de renovado religioso apelo a um mais santo despojamento colectivo integral de todos os mais imediatos bens, exactamente por parte de quem sempre manifestou como grande preocupação transformar o mundo e as consequentes «condições materiais da existência», não sem logo condenar também, sem apelo nem agravo, quem ouse manifestar mínima inquietação com a mais negativa evolução actual da economia, invectivando como não mais que tão insensível quanto inaceitável e indigna visão meramente economicista, ou neoliberal, do mundo.

Simpático, sempre simpático, sem dúvida, fantasiar, nestes mais difíceis dias, tão edulcorado ideal de mística fusão cósmica com a Natureza e apregoar nada mais ser necessário à existência, afinal, senão o mais frugal alimento que a deusa Gaia, sempre tão pródiga quanto generosamente, a todo o momento distribui e sempre coloca à disposição de todos.

Como recusar, ou negar, a beleza de tão casta visão e ideal?

Para quê Nação se as nações só dividem? Economia, se só oprime? Liberdade, se só diferencia e distingue? Propriedade, se é apenas um apelo ao roubo? Individualidade, se sempre tem a mácula do pior egoísmo? Civilização, se só asfixia?

O mundo, porém, é mais complexo.

A economia não é apenas uma fantasia mas o vital élan material de organização e desenvolvimento das nações. Sem economia nunca teria sido possível o ócio; sem ócio nunca poderia ter-se o homem dado ao recolhimento da reflexão; sem reflexão, impossível teria sido a descoberta da subjectividade; sem descoberta da subjectividade tampouco teria sido possível a filosofia e, sem filosofia, nunca no mundo teria vindo a despertar para a Civilização na qual nascemos, faz de nós o que nós somos e continuamente nos eleva para que saibamos prosseguir também, persistentemente, na sua permanente expansão.

Não se desdenhe, por isso mesmo, a economia, meio de afirmação da liberdade também, quando não erradamente interpretada e, pior ainda, propositadamente pervertida para servir exactamente de meio de servidão _ como as nações a viverem sob os mais despóticos regimes, economicamente débeis, infelizmente, bem o sabem porque amargamente o experienciam.

A inquietação com a evolução da economia em plena crise de COVID-19 não resulta, pois, de qualquer preocupação mais ou menos economicista, mas da mais simples, elementar e singular compreensão de quanto uma tão grave crise económica como a actual, por sua própria natureza, sempre profundamente dissimétrica, desequilibrada e desproporcionada, não podendo deixar de conduzir sempre a uma não menos grave e séria desarticulação social e a um consequente acentuada diminuição das indispensáveis capacidades a uma plena afirmação de verdadeira independência e real soberania, com risco de fatal definhamento e destruição mesmo da própria nação, como, no caso, de Portugal.

Não, não se conjectura o formal desaparecimento de Portugal a breve prazo, evidentemente.

Enquanto o mundo continuar a ser o mundo que conhecemos, um mundo de nações, como é, Portugal continuará, por certo, a existir, mas, enfraquecido, financeiramente exangue e, de um ponto de vista político-estratégico, crescentemente limitado, é natural que continue a comportar-se cada vez mais também como a «nação ocupada» _ para usarmos a cruel mas exacta expressão de Pinharanda Gomes _ que, infelizmente, cada vez mais vai sendo e cada vez mais vai sendo mais e mais acentuadamente.

Em cerca de quase seis semanas de Estado de Emergência, para além das notícias diárias sobre o número crescente de negócios a fecharem e empresas a falirem, com os números do desemprego a subirem já para valores acima das 340 mil pessoas, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas em lay-off e o Banco Alimentar Contra a Fome a servir já também mais de 500 mil refeições diárias, como deu já igualmente nota a sua Presidente, Isabel Jonet, a perspectiva de o PIB vir a cair este ano entre 7% e 8% e a dívida pública a poder ultrapassar os 135% do PIB, seja pela queda do próprio PIB, seja pela necessidade de contrair novos empréstimos, não é necessário acrescentar muito mais para se perceber a verdadeira dimensão do desastre em que caímos _ assim como o afirmam e expõem as mais variadas análises económicas que têm sido publicadas e divulgados, que apenas rivalizam no exacto de grau de destruição e catástrofe que nos está já a atingir e só tende a agravar-se e a intensificar-se daqui para a frente e por tempo ainda indeterminado.

Parte será, com certeza, resultado directo da pandemia e da consequente crise que está a afectar o mundo inteiro mas, para além disso, há também uma grande quota parte de responsabilidade nossa, do Governo, não pela imposição de um tão estrito e prolongado confinamento e Estado de Emergência nos exactos termos que foi mantido de início a fim e que está ainda por provar-se como plenamente justificado ou se os efeitos negativos não acabaram por ser superiores aos possíveis benefícios.

Entretanto, Primeiro-Ministro e Ministro da Economia têm vindo a anunciar várias medidas para mitigar o drama em que já nos encontramos, mas, independentemente da forma um pouco avulsa, e por vezes mesmo contraditória com que tem sido feito, por tudo quanto se sabe da eficiência, eficácia e celeridade da nossa mais tradicional e proverbial burocracia, não apresentando os propostos procedimentos para acesso aos respectivos apoios uma única ideia nova de modo a agilizar os consequentes trâmites processuais, por melhores e mais nobres que sejam as intenções, não é difícil prever também, infelizmente, os subsequentes inevitáveis resultados.

Basta ler e ouvir quem de direito sobre o assunto para o perceber.

A vivermos ainda as sequelas dos desgovernos socialistas de José Sócrates, do qual o Primeiro-Ministro fez, de resto, fez parte, com a maioria das famílias a mal terem dinheiro para sobreviver até ao final de cada mês, uma escassa poupança, ainda por cima a diminuir, e toda a suposta grande recuperação económica verificada desde 2015 a ter sido quase integralmente baseada no mais volátil Turismo e correlatas actividades, com a informalidade de grande parte do emprego actual, não serão necessários, de facto, especiais dons de profeta para se perceber a hecatombe em que já mergulhámos, abruptamente.

Curiosamente, porém, pelo que se pode ver, o Primeiro-Ministro parece continuar mais preocupado com o combate ao COVID-19 e a eminência de uma sempre possível segunda vaga, muito provável até, a partir de Outubro ou Novembro, do que com o relançamento da economia e a terrível situação que tantos Portugueses já se encontram a sofrer.

Fará sentido?

Rememorando alguns momentos-chave do último mês e meio e, muito em particular, o episódio da invectiva do Primeiro-Ministro às posições expressas pelo Ministro Holandês das Finanças em Conselho Europeu, tão elogiada pelos seus acólitos porque, como diz o povo, «quem não se sente não é filho de boa gente», mostrando bem de que têmpera são feitos os Portugueses, como denegrida pelos seu adversários porque, além de absolutamente inconsequente, próximo da má-educação e proferida apenas para ganhos de popularidade interna. Parecendo proferida no calor da emoção, não sendo o Primeiro-Ministro um «emotivo», como o caso dos incêndios de 2017 deixaram bem nítido, a explicação para tal atitude e palavras não deverá ser a de uma mera e acidental reacção no calor do momento _ momento perfeito do ponto de vista emocional, sem dúvida _ mas de muito mais sério e profundo significado.

Atendendo ao momento e ao alcance de quanto dito, julgamos não ser demasiado rebuscado mas até de simples evidência ter o Primeiro-Ministro realmente pretendido tão só deixar bem marcada e vincada a completa transferência de responsabilidade pela retoma económica, de Lisboa para Bruxelas _ como problema Europeu, afectando a crise do COVID-19 igualmente todos os Estados-Membros e sendo apenas passível de ter uma verdadeira resposta e ser ultrapassada no âmbito mais alargado da própria União Europeia, quanto agora não correr bem, de um ponto de vista económico, será sempre, indiscutivelmente, responsabilidade de Bruxelas, seja porque quanto venha a ser decidido não foi nos termos, montantes ou tempos tidos por necessários e adequados, seja porque terá sido tarde demais, seja pelo que for, a responsabilidade será sempre, primordialmente, de Bruxelas.

Que a dependência de Bruxelas constitua, dada a nossa situação de debilidade económico-financeira, um acrescido risco à nossa capacidade de afirmação de real independência, liberdade e autonomia, não se afigura preocupar muito o Primeiro-Ministro.

Pelo contrário, como já afirmou e garantiu encontrar-se qualquer possível regresso à «austeridade» totalmente fora de questão, o que se pode deduzir é estar o Primeiro-Ministro plenamente confiante que tudo irá correr, com mais ou menos afirmação de real independência, liberdade, com mais ou menos de verdadeira autonomia, de forma minimamente satisfatória, ou seja, garantido um mínimo financiamento, seja sob que forma seja, empréstimo, subvenção, coronabonds ou lá o que for, para podermos continuar a viver «habitual e pacatamente», como sempre, não há razão para maior preocupação.

Afinal, não «estamos todos no mesmo barco»?

Para quê inquietarmo-nos?

E se tudo não correr tão bem como previsto, nada com um inimigo externo comum para todos emocionalmente mais fortemente unir, seja o COVID-19, seja o Ministro Holandês das Finanças, seja Bruxelas no seu todo ou quem for ou o que for.

Quanto ao mais, por cá sempre se fez quanto seria possível fazer, como assim se continua a fazer, de modo a não permitir uma única perda de qualquer vida humana, porque «a vida humana não tem preço» e tanto a veia humanista do Governo e do Primeiro-Ministro nunca permitirão que tal suceda.

Não seria justo.

E serão justos os adiamentos de tratamentos, cirurgias e outros actos médicos cuja falta poderá conduzir igualmente a um desenlace fatal?

Não, mas não se vêem, logo, as suas implicações serão sempre mínimas porque, se assim suceder, tal sucedeu em nome de um «bem-público» maior, irrefutável e inatacável, portanto.

E será justo para quem ficou, abruptamente, sem emprego, eventualmente, sem rendimento mesmo?

Tampouco, mas a situação é equivalente, menos visível, logo, com implicações menores e tudo quanto se possa dizer é que, se assim é, é por inevitabilidade da crise que todos afecta ou em nome de um «bem-público» maior e, como tal, irrefutável e inatacável, uma vez mais.

Como afirmava Epicteto, «há o que depende de nós e o que não depende de nós e só somos responsáveis pelo que depende de nós».

Do Primeiro-Ministro depende o combate ao COVID-19, no qual o seu mais estóico empenho é total e, por isso mesmo, se deixámos o Estado de Emergência entrámos prudentemente em Estado de Calamidade _ em todos os sentidos, por ironia do destino.

Entretanto, neste ambiente de temor pelo desconhecido, de um certo «terror pânico», como descrito, preferindo assim todos _ ou quase todos _ aceitar de bom grado tudo _ ou quase tudo _ quanto decidido pelo Governo, a bem da «saúde pública», do bem-estar colectivo e garantia de tranquila segurança, sempre preferível a uma liberdade de risco, o que se pode também concluir, independentemente de tudo o mais que se diga ou possa dizer, é que, a julgar pelas sondagens, a estratégia seguida pelo Primeiro-Ministro tem sido a estratégia certa, não deixando, por conseguinte, de ser, inclusive, merecidamente reconhecido e valorizado por tudo quanto, «dependente de si», tem realmente feito.

Um pouco assustador?

Talvez um pouco mas, pior ainda, é perceber também, no meio de tudo isto, a perfeita consonância política, ou mesmo exemplar «afinidade electiva», pouco auspiciosa, sem dúvida, entre Primeiro-Ministro e Presidente da República _ sem se vislumbrar no horizonte qualquer mais séria reacção ou verdadeira oposição e que, por isso mesmo, justificaria, só por si, a eclosão de um verdadeiro «terror pânico» que, neste caso particular, infelizmente, tampouco se vislumbra.

Felicitações pela reflexão ponderada e informada! O coronapânico demonsterou até que ponto a manipulação informativa é capaz de alterar a realidade com consequências dramáticas.